改革のためには、コミュニケーションが鍵だとよく言われます。会社が危機的な状況にあるとき、社長自ら全国を行脚して社員との直接の対話をしたことが、風向きを変える契機だったなどという話をよく聞かれるのではないでしょうか?確かに、今がどんな状況でなぜ改革をしなければならないか、そのために何をどうするのか、などビジョンと戦略を共有すべきであることは、すでに言い尽くされているように思います。問題はどのように共有するかです。改革成功のポイントは、参画意識を高めて一人一人が自分のこととして当事者性を発揮することです。ですから、改革者が一人一人にF2Fでコミュニケーションを絶えず図れればよいのですが、それでは時間とコストがかかりすぎ、やっている間に変革熱が冷めてしまう危険があります。

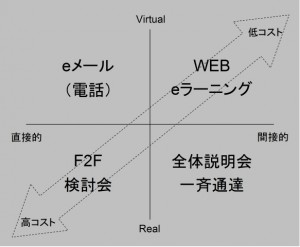

そこで、みんなを集めて会議をしようとか、練りに練った通達をメールで配信しようとか、社内報に大々的に載せようとか、いろいろな方法を考えます。ところが、改革の段階を意識せずに発信方法を思いつきでやっていると、痛い目に遭います。チェンジマネジメントでは、改革のスピードと効果性を考慮し、コミュニケーションに関しては綿密な“作戦”を練ります。たとえば、図2のように、4つのタイプに分けて、改革段階に合わせて最も効果的なコミュニケーションを選択します。先に述べた20%の人々を確保していないのに、いきなり全体説明会をやって一気に進めようと思っても、F2Fに逆戻りして丁寧にやり直さなければならなかったり、その逆に改革機運がある程度高まって、なぜやるかということからどうやってやるかに関心が移っているのに、丁寧にF2Fをやっていては失速しかねません。eメールで知らせれば、意図が伝わるとか、WEBに載せておけば読んでもらえるなどと安易に考えて、コミュニケーションコストを低減しようとするのも、改革の初期段階では大きなしっぺ返しを食らうことになります。

発信方法だけではなく、同じ内容を伝えるにしても、どのようなコンテンツで伝えるかということもチェンジマネジメントの“作戦”の一部です。スローガンのような強烈な一言を一発放つ、あるいは“かっこいい”美辞麗句で改革のメッセージを伝えるなどというのは、往々にしてほとんど伝わりません。そのような玉石的な言葉は、それが生み出されるまでのプロセスを共有した人々にとっては重みがあり意味を成しますが、そうでない人々にとっては他人事、自分には関係ないことと感じてしまうのです。そこに、感動や共感が必要になります。そこで、最近では、ストーリーテリングという手法が用いられます。原則、スローガン、ビジョンなどを発する際に、それをストーリー仕立て、つまり物語風にして伝えるのです。人々が自らをその場に置き実体験をしているかのように共感を誘う。その中から改革のメッセージを引き出し、自分に投影するというメカニズムを利用します。共感を誘う感動ストーリーには一種のパターンがあることが研究されており、主人公の成功体験ばかりを話すわけではなく、どのように挑戦に気付き、立ち向かい、克服し、成し遂げたかを示すことによって、単に言葉で~しよう!~すべき!と言うよりも、心に響き、記憶しやすくなり、動因を与えることになります。(図3参照)*8)

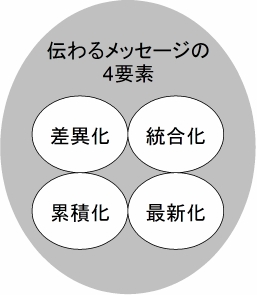

この作戦を成功させるためには、4つのポイントがあります。*9)第一に、今回はこれまでとは違うという意識が伝わるようにメッセージの内容と発信方法を「差異化」することです。第二に、伝えるメッセージやイメージをぶれさせず関係者の言動に一貫性を持たせる「統合化」です。第三に、確実に理解し記憶し意識してもらうために繰り返し発信し続けること「累積化」、そして第四に、改革が進むにつれて統一したメッセージでありつつも成功に向けての明るい未来が見えるよう飽きさせないための「最新化」です。(図4参照)これは、組織全体に対して働きかけるコミュニケーションの作戦、チェンジマネジメントの大切なポイントの一つです。

*8 「物語力」で人を動かせ!―ビジネスを必ず成功に導く画期的な手法 2006 平野日出木 三笠書房

*9 チェンジマネジメント 組織と人材を変える企業変革プログラム 2007 佐藤文弘 英治出版