100人いたとしましょう。そのうちどれくらいの人が協力してくれれば変革は成功するでしょうか?10人?20人?50人?もちろん多い方がいいわけですが、イノベーションの理論*6)によると、改革を打ち上げ花火のように終わらせずに、その連鎖反応を持続するためには、最低限の一定の数が必要であると説明しています。その数が確保できないと、火が消えてしまうのです。ロジャーズは、組織の人々の構成を5グループに分けて、その連鎖反応が伝播していくと説明しました。イノベーター(革新的採用者)→アーリーアダプター(初期採用者)→アーリーマジョリティ(初期多数採用者)→レイトマジョリティ(後期多数採用者)→ラガード(採用遅滞者)です。変えねばならないという強いチェンジマインドを持つ根っからの改革人=イノベーターは、一般的な組織において凡そ2%と言われています。それに協力してくれる人=初期採用者、つまり自分で情報を集めて判断し、多数採用者に影響を与えることのできる人を合わせて16%確保できると、改革の連鎖反応が始まるという実験結果があります。

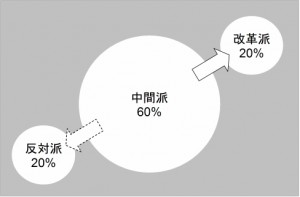

数々の変革プロジェクトを見てきて、この数は本当に妥当な線だと実感します。もっとざっくり言えば、スタート時点で全体の2割の人が協力的な積極的姿勢を示していれば、成功の見込みがあるというわけです。少なすぎると思われるかもしれませんが、残りの8割のうち、大多数の6割の人は中間層で様子見をしています。そして2割の人がいわゆる反対派です。(図1参照)したがって、変革を成功させる=連鎖反応を続けるためには、この6割の人を“すばやく”味方につけることがポイントです。

これは感覚的に理解されていることなので、よく見かけるのは全体説明会を開いてキックオフするなどして、この中間層6割の取り込みを行なおうことから始めます。ところが、失敗するのです。なぜというと、2割の協力者を最初に確保せずに、いきなり火を付けようとするからです。一瞬、パッと火がつきますが、それぞれが現場に戻って日常業務を始めると、すぐに火が消えてしまうのです。

したがって、チェンジマネジメントでは、まず、改革の意識調査を行い、この2割の協力者が確保できているかどうかを見極めることから始めます。確保できていれば、6割の中間層を味方につけるために、全体説明会を開くだけでなく、できるだけ早期に小さな成功体験を見せることがポイントなります。逆に、確保できていなければ、まず2割を生み出すために、2%の核となるイノベーターと共に、じっくりフェース・トゥ・フェース(F2F)で向き合って、改革の意義や実際的な方法と公算を共有し、アーリーアダプターを作り出すことから手を付けなければなりません。これを早期に実現する手法にアクションラーニングという研修スタイルが考案されています。*7)この2割の人々が、中間層を取り込み、抵抗勢力から守ってくれるように設計することから始めるとよいでしょう。ちょうど炭火を集めて真っ赤に熱してから、分散させて火を大きくするように。このような考え方は、キャラバン展開とかトロイの木馬プレーなどと言われることもあります。

*6 イノベーションの普及 2007 エベレット・ロジャーズ 翔泳社

*7 変革的組織マネジメントとしてのコアネットワーク 柴田昌治、宮入小夜子 一橋ビジネスレビュー 2002年夏号