1823年にドイツの科学者ヨハン・デーベライナーは、白金のかけらに水素を吹き付けると点火することに気がつきました。白金は消耗しないのに、その存在によって、吹き付けた水素と空気中の酸素とを反応させることが出来たのです。化学の世界では、この白金のように、変化しないのに反応を助けるものを「触媒」と言います。触媒は、通常では反応に参加しないような内部エネルギーの小さい分子を反応に参加させるので、見かけ上は反応の速度を増加させる働きを持ちます。

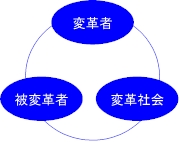

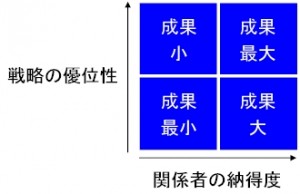

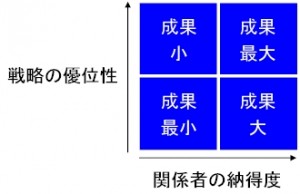

変革においても触媒は大変重要です。通常では変革という反応に参加しないように思える「分子」を反応に参加させ、変革に弾みをつけて成功へと導く必要があるからです。リーダーがいくらひとりで優秀な戦略を描いていわば「水素」を吹き付けても、周りの酸素が参加してくれなければ、火はつきません。一般に、変革の成否は、戦略の優位性と関係者の納得度の掛け算によって図られます。戦略に優位性があり、関係者の納得度も高ければもちろん、成功確率は高くなり成果も上がるでしょう。では、戦略に優位性があっても関係者の納得度が低い、あるいは戦略に優位性がなくても関係者の納得度が高い、さてどちらが成功確率が高く成果が上がるでしょう?

答えは、後者すなわち戦略に優位性がなくても関係者の納得度が高い方です。なぜなら、戦略の優位性は、関係者の納得度によって変革の過程でカバーされるからです。たとえば、全社的に見るとこの戦略はどうだろうと思えるような場合でも、関係者らが納得していれば、変革が前に進むので、その過程で徐々に戦略は最適化されていくものだからです。しかし、逆の場合はそうはいかない。変革が進むにつれて、納得感の低さは、抵抗勢力の台頭を招き、骨抜きになるリスクをはらみます。

では、関係者の納得度を高めるためにはどうしたらよいでしょうか?端的に言えば、関係者の当事者性を高めることです。この変革は自分で起こすもの!という感覚をみなが持てるようにする。

と言うのは簡単ですが、実際にどうしたらよいのでしょうか?当事者性に関する人の心理は次の3つに要約されるのではないかと思います。

1. ひとは打ち込んでいるうちに徐々に自分のことにできる

2. ひとは自分で口にしたことなら自分のこととして捉える

3. ひとは自分に期待されると自分で動く

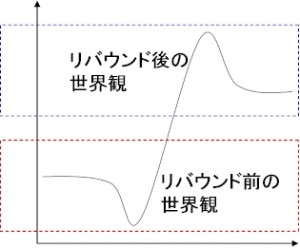

1番目の点について考えてみましょう。英語で「生まれる」と言うのは、Be Bornと受身形で表されます。言語学的にはもっと複雑な説明になるのでしょうが、簡単に言うと生まれること事態は自動詞なのに、他動詞「生む」の受身形として表現されるということです。何が言いたいかと言うと、ひとはそもそも<自分のこと>を元々持っているのではなく、生まれるという最初の行為からずっと、<人のこと>を<自分のこと>にすることによって、当事者性を<発揮してきた>に過ぎないという事実です。生まれながらに当事者は神以外にいない。

この事実を踏まえると、変革なんてそもそも外から与えられたものに当事者性なんか出せるか、出せたとしてもそれは捏造だ!なんていう変な諦めや誤解から逃れられます。現に、上に挙げた3つに共通することは、元々持っていた天賦の当事者事項のようなものでないとダメというわけでないことが分かります。

たとえば、営業なんて自分には向いていないと感じつつそれでも営業にひたすら打ち込んでいるうちに、「営業というものは・・・」とか「俺の営業は・・・」なんて、まるでもともと自分のことのように話す人をよく見かけます。親から<教えられた>こと、子供の頃習い事を<させられた>ことが、生涯の自分の仕事になっている人も多くいます。親戚や知人から<勧められた>仕事がそのうち自分の天職という感覚になるのも同じでしょう。とにかく、最初は気乗りがしなくても、たとえ嫌なことでも、打ち込んでいるうちに<自分のこと>になるというのが、いわゆる仕事ではないでしょうか?

2番目の点も考えてみましょう。子供が宿題をするときにも親に言われたらやる気が出ないのに、自分でやると言ったら(実際には言わされているのかもしれませんが)、なんとなくやる気が出るなんていうのはその典型です。会社でも目標管理の中で、普段はあまり自分で考えていないようなことでも、上司と話し合いをしていくうちに、自分で目標を口にすると(実際には誘導されて言わされているのかもしれませんが)、その目標に対する乗り気のようなものが出てきて、指示として言われたこととは随分違うでしょう。これは言語の持つ不思議な力とも思えるのですが、自分で口にすると自分のことになるんですね。

3番目の点は、単に期待されるとそれに応えたくなるという単純なことではありません。褒められるとか感謝されるとかよりも、もうちょっと深く期待されること、たとえば、「あなたがやってくれればきっとうまくいく」とか「あなたがいなければ絶対に成功しない」という類の期待です。やろうとしていることに対して、自分が必要とされている、不可欠な存在だと分かると、<自分のこと>になるのです。

間違ってはいけないことは、あなた<も>いると・・・という考え方ではダメです。あなた<が>にならなくてはいけない。なぜなら、<も>の場合は、全体最適つまりチームや組織全体にとって益があるからそれに貢献して欲しいという程度のメッセージになり、たとえあなたにとって部分不最適つまり不都合なことがあっても全体にあなたも貢献できるといったメリットの強調の仕方しかしていないことになります。もっと強烈に、<が>が必要です。そんなことを言ってあげられるほど仕事が出来る人はそもそもそんなにいない。そんなのお世辞に過ぎないからすぐに見透かされてしまうとは考えないでください。まずは、周りが非常に熱くなっているということがその人に分かるようにしましょう。そうすれば、スタート時点で少なくとも、自分が冷めることが自分のとってリスクとなる環境に置かれているという心理になります。その上で、あなた<が>必要というメッセージは、どんな場合でも、お世辞などではなく、本当に真剣なメッセージとして伝わることでしょう。

さて、実際の変革のファシリテーションでは、この3つの要素を踏まえて、当事者性を関係者に発揮していただく仕掛け作りを考えていくことになります。以下に具体例を考えてみましょう。

1. ひとは打ち込んでいるうちに徐々に自分のことにできる

まずはやってもらうことが必要ですから、この場合大切なことは、その人が何をすべきか(What)と、どうやってやるか(How)、どの程度やるか(How much)ということを明確にすることです。そのためには、全体の変革テーマを出来るだけシンプルに、でも、美辞麗句を並べ立てた全体目標のような感じにしないことです。実は意味がよく分からないとか、すぐに忘れてしまうようなものは、なかなか自分のことにできません。シンプルで尖った目標の方が、ボールとして受け取りやすいし、自分のことに加工しやすいのです。

たとえば、「収益性向上」とか「売上増大」などはダメです。その人との関係距離が遠いからです。もっと現場の共感を得られるようなシンプルかつ具体的な目標がよいでしょう。「脱箱物売り」とか「獲得顧客の笑顔」なんてどうでしょう。そうして、どうやってやるのか最初の滑り出しだけでも明確に示すことです。

ここでよく間違うのは、当事者性を発揮して欲しいからと言って、どうやってやるか(How)は自分で考えてやりなさいという丸投げです。もっと悪いのは、何をやるか(What)まで自分で考えろと叱咤激励だけは論外。「ひとは打ち込んでいるうちに」と言う点を忘れないようにしましょう。まずは打ち込むところまではお膳立てが必要で、打ち込むまでの大変なところは勝手にどうぞでは決してうまくいきません。またその逆に、最後まで全部お膳立て(たとえば全部マニュアル化)もNGです。滑り出しは<ひとのこと>でも、「徐々に自分のことにできる」ような環境、自分で加工する余地、つまり余白を残しておくことが大事です。

2. ひとは自分で口にしたことなら自分のこととして捉える

そのためには、自分で口に出来るような場作りが必要でしょう。リーダーは、相手をして言わせしめる質問力が必要です。ぼんやりしていたことを整理しながら、あえて言葉にさせてみると、口に出来たという誘導が求められます。これは高度な技術ですが、質問を用いた会話の技術を磨く必要があります。

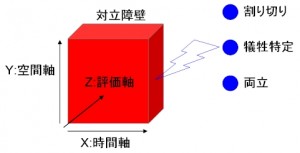

もう一つは、しがらみに縛られず自由な本音で議論できる場を作るためのルールの共有です。たとえば、言いたいことを言いたい人に言う、でも相手は決してその場で否定してはならないとか、主張のための根拠となるデータは原則すべて開示するとか。周りの顔色をうかがったり、情報権限の差のために、自分で口にするのを躊躇する環境は避けなければなりません。

人が自分で口にするのを躊躇する最大の要因は、言ったら責任を取らされるというリスクでしょう。だから、責任を<取らせる>という雰囲気ではなく、責任を<果たせる>よう支援する場作りが必要になります。支援の環境が整っている場では、自ら口にし行動することが容易になります。確かに行動を起こすこと、自らのものとすることは、人にとって「荷」となるでしょう。でも、それを言ったが最後、人にとって「重荷」となるような文化では、誰も手を挙げません。むしろ、「荷」を負い合う「くびき文化」があると、人は当事者性を発揮しやすくなります。

3. ひとは自分に期待されると自分で動く

一肌脱いでやろうと思えることです。そのためには、自分がいないとどうなるかということが容易に想像できるようにしなければなりません。現状が本当の意味で分かっているのは<あなただけ>。<あなたが>動いてくれればみんなが連なるような影響力がある。<あなたが>成功の鍵。<あなたに>かかっている。<あなたに>やって欲しい。<あなたでないと>できない。という類のメッセージを送り続けることでしょう。よく、協力して欲しい、協力者を求めるといった姿勢が見られますが、その程度ではなく、強くて真剣なメッセージが人を動かします。

人の基本的な欲求には、他者貢献という高次元のものがあるのです。人は自分の利益と引き換えにしか行動しないと言われますが、突き詰めると、人にとって最高の利益は、実は自分の利益を後にして他の人に利益をもたらすことなのです。とっても不思議なパラドックスですが、人はそもそも利他的に造られているという本質を認識すれば、当事者性の発揮において、期待されることはとても大切な要素と言えます。

N606