よく似た言葉に、”組織文化”と”組織風土”という言葉があります。この違いは、簡単に言うと、組織文化は「(自分たちで)作るもの」、組織風土は「(そこにある)できたもの」という違いです。組織文化は意図的に耕す畑ですが、組織風土は勝手にできた風と土というわけです。組織では、人が流動的に動きますので、組織文化がしっかりしていると、それが組織風土となり、流動性のある外部環境の変化には翻弄されなくなります。これは、よい意味でも悪い意味でも然りです。

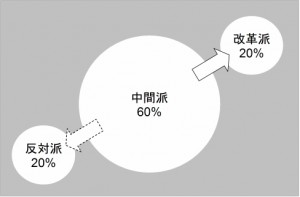

この2つをきちんと区別して理解していないと、変革を推進する際に、いきなり壁にぶち当たってしまうことになりかねません。変革をしようとすると、組織風土の方が立ちはだかりやすい傾向があります。なぜなら、抵抗勢力は組織風土の中で息づいているからです。そこで、いきなり組織風土から手をつけて、人々の意識を変えようと変革に着手すると、暗礁に乗り上げてしまいます。組織風土は、<作るもの>ではなく、<できたもの>なので、いくら意識的にがんばっても、鍾乳洞を一夕一朝で作ろうとするようなものです。

では変革意識を形作るためにどうしたらよいのでしょうか?組織風土ではなく、組織文化から手を付けるということ、ただしそれはインスタントではできないことを踏まえ、よい文化から流れてくる土や風が少しずつ増えるようにするということです。一例を考えてみましょう。

最近、ビジネスの世界で「感動」という言葉が使われるようになりました。チームでパフォーマンスを出せる強い職場には、必ず「感動」があるというわけです。感動があるということをさらに分解していくと、メンバーが現在の組織(チーム)と仕事と自分に対して、「この人たちと、この仕事ができて、よくやったな!」と感じることです。<この人たちと>=仲間意識、<この仕事ができて>=貢献意識、<よくやったな>=成長意識という3つの意識が感動を高める要素となります。

よく表彰制度などを導入して、仕事の改善意識を高めたり、変革文化を形作ろうとする取り組みが見られます。最初は大変りっぱな仕組みとして立ち上がるものの、徐々に形骸化したり、廃れていったり、感動を生み出さなくなっていったり、機能しなくなるといった、いわば「風化」現象もよくある話です。それを避けるために必要なことは、”仕組み”だけではなく、”仕掛け”を作ることです。

I社では、仕事で成功した事例を表彰するイベント制度があります。全社員が毎年10名以下のチームでエントリーし、仕事上の成果発表会を行ないます。ワードで1ページの提出資料によって1次選考、パワーポイント5ページによって2次選考、そして最後に5組が選ばれ7分間と言う持ち時間で感動のプレゼンテーションを社員の前で演出し、投票により表彰されます。これだけであれば、よくある「仕組み」だと思いますが、変革を継続して風土にまで定着させるための「仕掛け」が2つあります。

1つは、最終選考で残った5組には、トップから発破がかけられ、決勝戦では勝ちを目指して真剣に取り組ませます。1ヶ月、派手な演出も含めた苦心の準備が展開される。これにより、自然とコンテンツの質は高まり、演出効果たっぷりの感動エピソードとして仕上がる。発表会当日の感動指数は、ピークに達する。こうして、トップ肝入りで、演出効果を高める仕掛けです。もう1つは、社員全員がエントリーする過程で、すべての個々の社員が1年間の自分の仕事を前向きに振り返り、仕事の達成感や同僚との結びつきを思い出し、感動を深めるという仕掛けです。

感動に繋げるよう増幅する仕掛けがうまく組み込まれている事例だと思います。同じことをしても、感動することを偶然まかせっきりにして、仕事を淡々と評価する、ときどき公に表彰するということだけでは、組織風土が勝手にできるのを待っているだけです。文化は作るものという意識。変革意識を形作る組織風土に必要な組織文化とは、まずは感動文化ではないでしょうか。